>

1/18へもどる

239. 240.

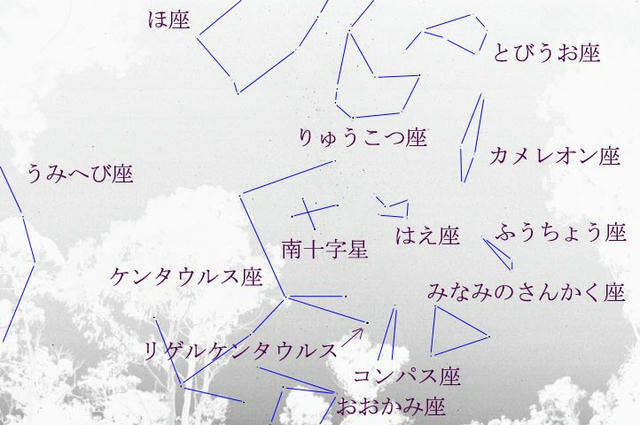

南天

拡大してご覧ください。

12月4日午前4時ごろの夜空です。

北半球では、天の北極のすぐ近くに北極星があり、

一晩を通して、ほとんど動きません。

みなみじゅうじ座(南十字星)は比較的天の南極の近くにあるのですが、

少々離れているので時間とともに移動します(実際にはカメレオン座やふうちょう座の方が南極に近いです)。

241. 242.

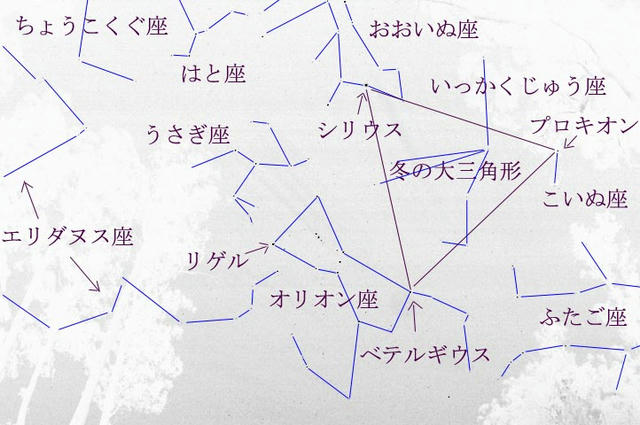

北天

夜空をよくご覧になる方なら気がつくと思いますが、

実はあれが逆さまなんですね。

答えは、オリオン座などは日本では冬の南天を代表する星座ですが、

こちらでは夏の北天の星座になります。

しかも逆さま!

南半球では太陽が西の空から昇って、北を通って東に沈みますが・・・

嘘です(誰も騙されませんよね?)。

でも、黄道(太陽の通り道)が日本と逆の北で、

太陽や北天の天体が右から左へ動くのは本当です。

243. 244.

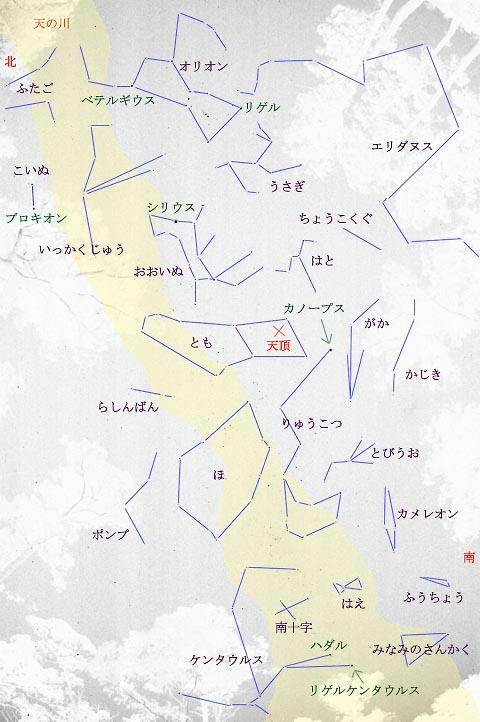

全天

カノープスは日本では地平線近くの星で、

なかなか見るのが難しいそうです。

逆に、日本の北天でお馴染みの北斗七星やカシオペア座はこちらでは地平線ぎりぎりでほとんど見えません。

オレンジ色に見える部分は道路のガイド灯が木に反射しているものです。

245.

これは前の日に撮った写真ですが、この場所で撮りました。

前の晩は雲が多く、星空は望めませんでした。

この夜も曇りがちだったので諦めて寝てしまったのですが、

夜中(3時半ごろ)にふと目が醒めて外を眺めると、降るような星空が広がっていました。

慌てて外に飛び出し、三脚を立て魚眼ズームをつけて、

開放 30秒 ISO1600で撮ったものです。

無限遠に合わせたつもりですが、微妙にピンボケぽいですね。

246.

翌朝は雲一つ無い青空です。

放射冷却で風景が一変していました。

7時頃の風景です。

247. 248.

ベロニカ・グラキリス Slender speedwell

Veronica gracilis ゴマノハグサ科クワガタソウ連クワガタソウ属

オーストラリア南東部、タスマニア 10cm

>

7 125.

249. 250.

エパクリス・グンニー Gunn's heath

Epacris gunnii エパクリス(ツツジ)科

オーストラリア南東部、タスマニア、高地 25-80cm

>

7 132.

251.

252.

アルペン・コーラルファーン グレイケニア・アルピナ Alpine coral-fern

Gleichenia alpina ウラジロ科ウラジロ属

タスマニア、ニュージーランド(帰化?) 高地 30cm

>

12 222.

253.

霜柱まで。

>

次へすすむ 1/18 |

2/18 |

3/18 |

4/18 |

5/18 |

6/18 |

7/18 |

8/18 |

9/18 |

10/18 |

11/18 |

12/18 |

13/18 | 14/18 |

15/18 |

コメントはこちらへどうぞ

239.(17mm F4.5)

241.(17mm F4.5)

243.(10mm F4.0)

D70s

Tokina AT-X 107 DX FishEye 10-17mm F3.5-4.5

245.

250.

252.

MZ-3

SIGMA AF 24mm F2.8 MACRO SUPER-WIDE II

SINBI100

SUPER COOLSCAN 5000 ED

2007/07 スキャン

246.

253.

D70s

TAMRON AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro

247.

248.

251.

D70s

TAMRON SP AF 90mm F/2.8 Di

249.

PowerShot G6

投稿 2008/02/08

更新 2008/03/14

2009/06/05 サムネサイズ

2010/08/25 サムネサイズ

[0回]

[0回]