富山 1/29から見る 富山 25/29 宮崎(ヒスイ)海岸から見る 富山 26/29 ヒスイ海岸で拾った石 1から見る (←

検索サイトからいらした方は1から見る事をお勧めします)

255.

軟玉 (ネフライト)

239の後列のもそうです。

たくさん拾えます。

比較的均一の色で、くすんだ緑色の物が多いようです。

表面はざらざらの物もありますが、

ヒスイよりも硬度が低く、ろうのような光沢があるものも多いです。

ヒスイの場合はざらざらしていて、ろうのような光沢はないものが多いようです。

比重も低く、ヒスイよりも微妙に軽い印象です。

外国では軟玉を"jade(ヒスイの英名)"として扱うこともあるのでお土産に買うときは要注意です。

カナディアン・ロッキースピネル式: ○ 珪酸塩鉱物

256.

ニッケル含有珪質変成岩

通称きつね石と呼ばれる石です。

湿った砂利の中から見つけたときはほぼ間違いなくヒスイだろうと思いました。

こんなに簡単に見つかるんだとほくほくものだったんですが・・・

257.

しばらくたってから見ると透明感がなく、

白っぽく粉を吹いたような別の石に変身してしまいました。

いわゆる「キツネにつままれた」の例え通りです。

256が水に漬けた状態、257が乾いた状態です。

「きつね石」という呼び方自体はヒスイに似ている石の総称ですが、

特にこの石を指すことが多いみたいです。

フルネーム覚えにくいですし。

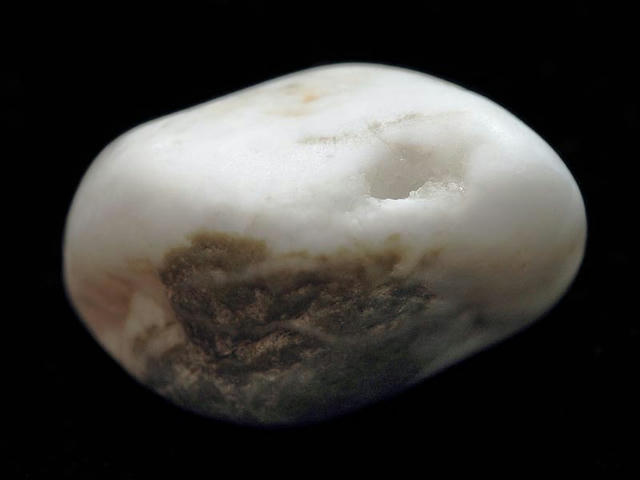

258.

ロディン岩 (ロジン岩)

この個体は緑灰色の層が見られるものですが、

もっと鮮やかな緑色の層が入るものもあり、

ヒスイと非常に見分けにくいそうです。

やはりきつね石として扱われるものの一つです。

259.

ロディン岩には所々にくぼみがあることが多く、

そこに別の鉱物が晶出していることがあります。

この穴や隙間は晶洞といいます。

画像の晶洞の直径は2×3mmほど。

透明な立方体の結晶はおそらくブドウ石(プレーナイト)だと思われます。

この個体は晶洞が数ヶ所あって、ルーペで覗くとなかなかきれいです。

結晶や緑色の部分が短波長の紫外線で黄緑色に蛍光しました。

260.

蛇紋石 (サーペンタイン)

蛇紋岩という岩石の成分の一つです。

半透明のきれいな石です。

硬度が低く、角が取れており、ろう状の光沢があります。

比重が低いので軽い感じです。

261.

蛇紋岩は磁鉄鉱という鉱物を含んでいることが多いです。

蛇紋石の黒い部分が磁鉄鉱で、こうして磁石にくっつくのが特徴です。

262.

こちらはヒスイではないことはすぐわかりましたが面白いので拾ってみました。

浜で見つけたときは黄緑の蛍光色に光って見えました。

ところが持ち帰ってみても特に明るい色ではありません。

263.

試しに紫外線を当ててみました。

案の定短波長の紫外線に反応して黄緑色に強く光ります。

名前のわからない謎の石です。

思い当たるのは緑廉石(エピドート)ですが、

いまいち自信がありません。

ご存じの方は教えていただけると助かります。

鉱物の蛍光については

スピネル式: ○ ハロゲン化鉱物を参照してください。

ご覧のように緑色の石はたくさん落ちています。

この海岸の緑色の石は10種類以上あるようです。

ヒスイと見分けるのは素人にはもうお手上げです。

先にも書きましたが糸魚川市にある

フォッサマグナミュージアムという鉱物と化石の博物館に持ち込むと同定していただけるそうです。

(研究員の方が留守にしていることもあるそうです)

今回は寄っている時間がありませんでした。

今となっては全部持って行って見てもらいたい気分です。

264.

玉髄 (カルセドニー)

石英の一種です。

スピネル式: ・ 石英ヒスイが拾えなかったとしてもきれいな石はたくさん落ちています。

265.

瑪瑙 (アゲート)

層状になった玉髄のことをいいます。

こちらもぼんやりと蛍光が見られました。

266.

赤玉 (あかだま、レッドジャスパー)

細かい石英が固まってできた碧玉(ジャスパー)の赤いものです。

267.

ビーチグラスも結構落ちていました。

すっかり角が落ちています。

元はガラス製のブイあたりでしょうか。

28/29 拾った貝へつづく26/29 ヒスイ海岸で拾った石 1へもどるコメントはこちらへどうぞ

259.以外

D70s

TAMRON SP AF 90mm F/2.8 Di

259.

D70s

接写リング68mm

リバースリング

PENTAX FA 50mmF1.4

マニュアル露出

F22 2秒

投稿 2009/07/19

更新 2010/08/25 サムネサイズ

[6回]

[6回]