1から見る

257.

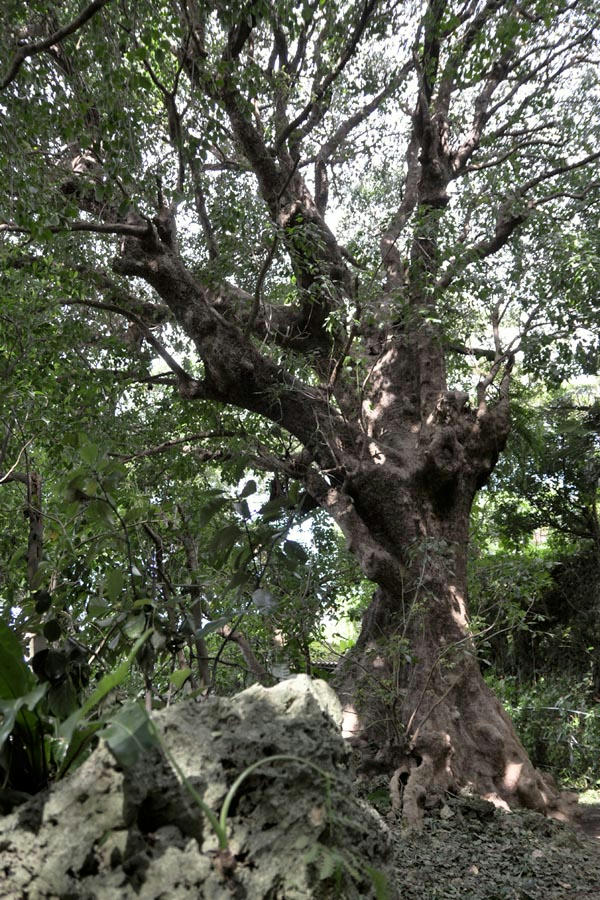

石畳道から路地に入ってしばらく行くと、

巨樹の茂る森に出くわします。

樹齢200年から300年のアカギという木です。

かつては首里城のまわりはアカギの森で覆われていましたが、

太平洋戦争中、日本軍が首里城に総司令部を置いたため、

米軍の集中砲火に遭い、全て焼けてしまったそうです。

奇跡的にここに6本だけ残りました。

現在「首里金城(きんじょう)の大アカギ」として国指定の天然記念物になっています。

258.

アカギ 赤木 沖縄名:アハギ

Bischofia javanica キントラノオ目コミカンソウ科(トウダイグサ科)アカギ属 南西諸島、小笠原諸島以南~オーストラリア

幹は赤褐色を帯びます。樹皮を剥がすとさらに赤い色が現れるそうです。

材木も赤いのが特徴です。

森自体はそれほど広く感じませんが、細長い形で奥まで続いています。

ハブも生息しているらしく、むやみに奥に入るのは避けた方がいいかもしれません。

259.

樹上にはシマオオタニワタリが着生しています。

260.

アカギの根元に出来た洞

261.

この場所は内金城嶽(うちかなぐすくたき)という礼拝所でもあります。

御嶽(ウタキ)には社はなく、この地自体に神が降臨するので、

神が通る小さな門に向かって礼拝します。

262.

御嶽(ウタキ)の少し奥に小さな洞窟があります。

沖縄では旧暦の12月8日に蒸したお餅を振る舞う鬼餅(ムーチー)という行事があるのですが、

その由来になった物語。

昔ある男が金城(かなぐしく)に移り住んできたところ、

家畜が盗まれたり人がさらわれたりするようになりました。

人々はこの男を鬼と呼んで恐れるようになりました。

今は嫁に出ているこの男の妹がその話を聞きつけ心配して兄を訪ねると、

すっかり形相が変わっています。

肉でも馳走すると妹を誘うと、まさに人を鍋で煮ているところです。

すっかり恐ろしくなった妹は用を足す振りをして逃げ出します。

妹は自分の家に戻ると普通の餅と、鉄の入った餅を作り、

再び兄を訪ねて餅を振る舞うから外で食べましょうと兄を崖の縁に誘い出しました。

そして兄には鉄入りの餅を自分は普通の餅を素知らぬふりをして食べました。

兄には餅が硬くてうまくかみ切れません。

しかし妹はというと平気な顔で食べています。そんな妹に兄は恐ろしさを感じます。

ふと、はだけた着物の裾から見えた妹の下半身に目をとめた兄は、

下にある口は何かと妹に尋ねます。

すると妹は鬼を喰らうための口だと言い放ち、

着物をまくって兄に迫りました。

驚いた兄は後ずさって崖から落ちて死んでしまいました。

この事件があったのが旧暦の12月8日で、

兄が潜んでいたのがこの場所なんだそうです。

この物語から厄除けを願って餅を食べる風習が始まったそうです。

何百年も前から口伝で伝わる話なのでいろいろなバリエーションがありますし、

本来の内容とは変わっていっているのかもしれません。

今回書いたのはネット上で読んだ何話かを自分なりに要約した物です。

話自体が後から付け加えられた物で元々はまったく別の縁起があったのかもしれません。

263.

ウタキと首里城を結ぶ石段

264.

オキナワウスカワマイマイ

Acusta despecta despecta マイマイ上科オナジマイマイ科 南西諸島

人里で多く見られるカタツムリです。

パンダナマイマイに比べると螺塔(渦の先端)が高いのが特徴です。

2010/10/27 東南植物楽園より大きな地図で 首里金城町の大アカギ を表示首里駅から今回辿ったルートを作りました。

31/35へすすむコメントはこちらへどうぞ

257. 259. 262. 264.

D90

SIGMA 18-50mm F2.8 EX DC MACRO /HSM

258. 260. 261. 263.

PowerShot G11

投稿 2011/02/10

[0回]

[0回]